十二指腸潰瘍に有効だった鍼灸治療 その3 (診断篇)

「 ストレスは何故、消化器系にも影響を及ぼすのか? 」 … 前回からのつづき

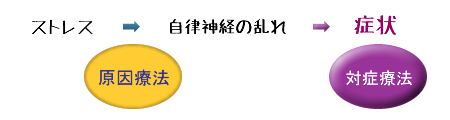

西洋医療が十二指腸潰瘍に対して、胃酸の分泌を抑制するなどの対処

つまり、症状に対して「 対症療法 」を得意とするのに

東洋医学は何故そうなったのか? の、「 そもそもの原因 」を分析するのに重宝します。

これを「 辨証求因 」と言いますが

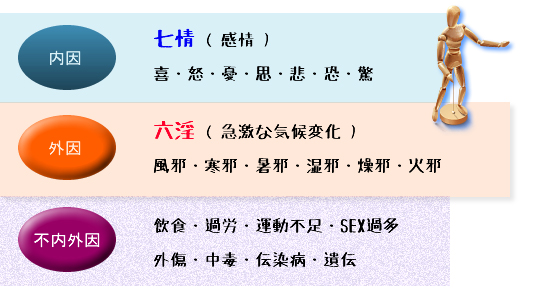

中医学ではどんな疾病にも、何らかの原因が影響して病態反応が現れると考えます。

これは至極当然と言えるでしょう。

「 辨 」とは ”分かつ” という意味で、発症プロセスは人によって様々なので

その発病要因を「 内因 / 外因 / 不内外因 」 にジャンル分けしている。

この要因と症候を分析し、「 陰陽の調和 」 といったシーソーのような

バランス感覚を重視した自然哲学に則って治療方針を決めるのが東洋医学の特徴で

これを 「 辨証論治 」 と言います。

本来オーダーメイドな治療が得意な東洋医学ですが、その理論を習熟して

使いこなせるようになるまでは大変!

しかし!それができた暁にはニッチな需要を独占できるのではないか … うへッうへっ!

そう思って、勉強している訳なのですが

十二指腸潰瘍の症例は、東洋医学的にはどう捉えるのか?

向学を兼ねて、辨証論治にふれてみます。

今回の症例では 【 肝脾不和 】という弁証があてはまりそうでした。

これは肝と脾 ( 大きな意味で消化器官 ) の、相対的なパワーバランスを示した

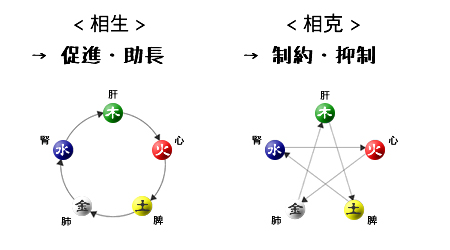

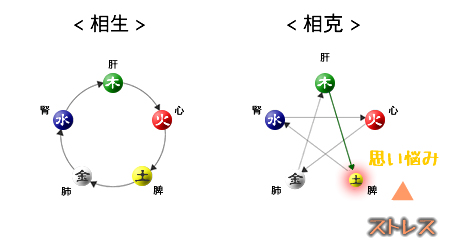

東洋医学独特の症候名で、 相生 – 相克関係 という概念で表されます。

東洋医学を学び始めた頃、まず困惑するだろうシステムが「 相生 – 相克関係 」で

五行や陰陽虚実を含めた東洋医学のニュアンスは、西洋医療に慣れ親しんだ感覚だと

えらく取っ付きづらい概念です。

これは古代人が定めた自然界のルールで、五行の「相生」は促進・助長的に作用し

「相克」は制約・抑制的に作用する力関係!

ジャンケンを複雑にした感じです。

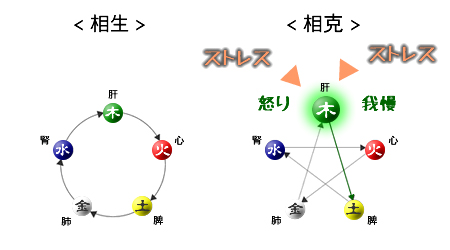

考え方としてはストレス因子により、七情 ( 感情 ) が触発され

【 木 】肝の疏泄作用( 気・血を伸びやかに巡らす )が掻き乱され

それが 【 土 】脾 ( 消化機能 ) に波及した事から

消化官粘膜を守る防御因子が低下したと推論するのが一般的かと思います。

怒って肝気(木)が上逆すれば、肝火となって脾胃(土)を傷つけますし

男は我慢! ムスっと堪えて肝の疏泄 ( 気・血を伸びやかに巡らす )に影響すると

気血は鬱滞して、他の臓器へのエネルギー流通に支障をきたす。

" 気 “ と表現すると、誤った解釈をされる方もいて

すぐに “邪気を感じる" と主張したがる、虚弱体質ヒーラー特有の

「 社会への理由なき反抗 」 のようなものではありません。

そういった ダークサイドなフォース とは全く無関係で

東洋医学では感情などのエネルギー ( 気 ) も唯物論を基盤とした五行に分類されます。

怒りの感情は肝 ( 木 ) に偏る傾向があり、エネルギーが過剰となれば

その矛先は脾 ( 土 ) に向けられやすい。

それが何故なのかは " 古代人の感性 " が定めたものですから

異論があっても "先輩" の言うことには従わなければなりません。

それが ジェダイの掟 だからです。

ストレスと一緒で、ものの感じ方というのも人それぞれという事でしょうか ・・・。

また、脾の五志である感情 = "思い悩み" というは脾の運化昇精を減退させ

これも結果的には他臓器への気血の供給を滞らせます。

また、内在的に脾虚 ( 消化機能の低下 ) があっても、相対的に肝のパワーバランスは

大きくなり、一見「 肝気鬱結 」と思えるような症状でも、気虚 ( 脾虚 ) がベースに

なっていることもあります。

これを 脾虚肝乗 と表します。

ここが虚実のめんどくさい所で、病邪の勢いと正気 ( 本人の抵抗力 ) によって

証も変動し、実症・虚症というように分類されていくのが東洋医学。

図では肝が強くなっているようにみえますが、脾が通常より弱っているからそう見えるのですね。

これはみかけ上同じような症状と捉えがちだが、原因がどこにあるかで

発症のプロセスも異なってくるという東洋医学らしい概念でしょう。

例えば、お腹の張りや膨満感。ゲップや排便がスムーズでないなど ・・・

これだけで診ると肝気の鬱結か、脾虚なのか判断できません。

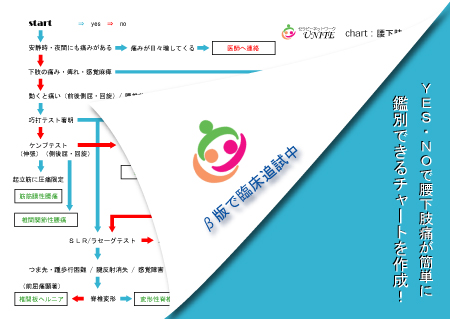

それを補う為に、四診 ( 望文問切 ) で病邪の盛衰を見定め

動態並行 ( 陰陽虚実 ) がどう崩れているのか判断していきます。

患者さんの状態は、腹部の張り、舌淡胖 / やや黄膩苔。

舌診画像はこちらを参照 ( 脈はおいらわからないので診ません。)

脾虚がベースにあったところに、イライラするような事が会社で度々続いた …

あー世知辛い世の中 … それが肝火となり脾虚肝乗というプロセスで

十二指腸潰瘍になった。

もうちょっと細かく分類すれば、【 肝気犯脾 】【 肝気犯胃 】【 肝火犯胃 】

あたりがあてはまりそうですね。

これを 標本緩急 と言って、疾病の本質と現象・原因と結果・原生と派生などを

対立関係で捉えていくと、本は疾病の根本的な問題であるのに対し

標は根本的問題から派生、激化、進行した状態を表します。

今回なら自律神経の乱れに至ったストレス要因 → ( 肝火・肝鬱 or 脾虚 ) が 本 で

潰瘍という症状が 標 になる。

このように進行状況によって " 病態は変化する " と捉えるのも

東洋医学の特徴かもしれません。

例えば気分が塞ぎ込んでエネルギーの停滞が起これば

津液 ( 体内の正常な水分 ) の代謝も滞って、湿が内生しますが

すると五行で燥を好むとされる脾は "湿気" に弱く、これまた宜しくない。

更に湿が長期化して濃縮鬱積されると、湿は痰濁となって熱 ( 火 ) となったりします。

これを 化 と言って、陰陽が転化するという独特な概念です。

アナキンはこうして、善から悪へと「 ベーダー卿 」になったのでした。

又、陰陽というと、【 金持ち / 貧乏 富豪 / 貧民 支配する側 / 搾取される側 】など

対立と制約ばかりに目がいきがちですが、お金と一緒で「 消長と転化の作用 」を

理解したほうが治療には役立つかもしれませんね!

良かったらクリックお願いします♪

肝陰虚

肝陰虚

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません